リンク

結成:2018年11月/ 略称:廃炉金属ウォッチャーズ/ 内容:日鋼が請け負う可能性のある国の事業(廃炉金属の受け入れ)と福島PCB問題、PCBについて。

2025/04/27

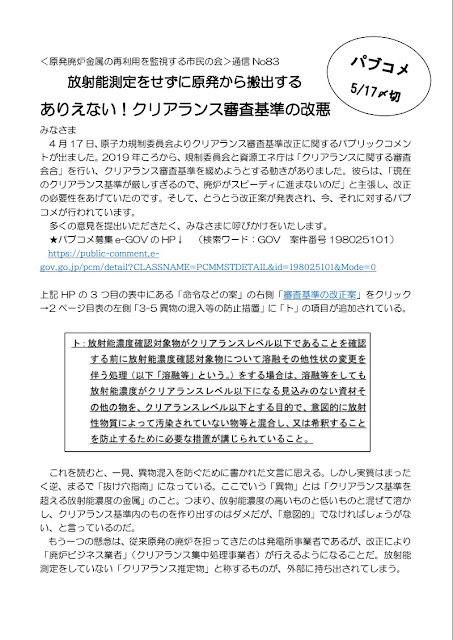

■【パブコメ】ウォッチャーズ通信NO.83(25.4.26)「放射能測定をせずに原発から搬出する ありえない!クリアランス審査基準の改悪」

2025/03/23

■【PCB】ウォッチャーズ通信NO.82(25.3.22)「北海道のパブコメ回答に違和感~化学者にも聞きました」

本年 2 月、「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の変更に対する道民の意見募集ついて(素案)」という、道庁主催の地味なパブリックコメントが行われました。↓

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/recycle_2/pcb/keikaku-new/public-comment.html

「意見募集結果」も公表されています。→ 道民意見提出手続に関する実施要領

私もパブコメで指摘した箇所ですが、道庁(環境保全局)の回答に違和感がありました。本通信では、このことに焦点を絞って考えたいと思います。

下の表が違和感のある部分です。素案には「処理方式は焼却ではなく化学処理方式とする」と記載されています。それで、プラズマ分解はしないのかを問いました。回答は「プラズマ分解は化学処理に分類される」とのことですが、これはずいぶん乱暴な話だと感じました。

■背景

室蘭にある JESCO 北海道の「PCB 処理施設」は、2008 年に操業を開始した当初施設と 2013年操業開始の増設施設の 2 つがあります。当初施設では、脱塩素化分解(化学処理)によって PCBを処理します。増設施設が必要とされたのは、蛍光灯に使われている安定器など小さな機器に装填されている PCB は取り出すことが困難なため、機器を丸ごと処分できるプラズマ分解の施設が必要とされたからです。

*プラズマ分解施設は北九州市と室蘭市の 2 か所に設置された

■化学の専門家に聞いてみた

この違和感を晴らすため、化学の専門家である橋本忠雄・室蘭工業大学名誉教授にお話を伺いました。(以下、橋本→ハ、柳田→ヤ)

ヤ「パブコメ結果で道庁が『プラズマ分解は化学処理に分類される』と回答しています。違和感があるのですが、先生はどう思われますか?」

ハ「道庁は素案で『PCB 廃棄物の処理は、これまで通り脱塩化分解方式(当初施設)とプラズマ分解方式(増設施設)で行う』と書けばよかったのです。増設施設のことを書いていないので、パブコメでなぜ増設施設は使わないのか?という疑問が出るのは当然です。素直に『ご指摘ありがとうございました。修正します』とすればよかっただけの話だと思いますが。」

ヤ「なるほど。当初施設で行われている脱塩素化分解は、PCB にアルカリ剤を加えて化学反応を起こさせるので化学処理ですね。増設施設のプラズマ分解はどうなのでしょうか?」

ハ「PCB は化学物質です。化学物質を無害化あるいは分解するわけですから、あらゆる場合が化学処理です。プラズマ分解も、道庁の言うように化学処理と言ってもよいでしょう。しかしそれを言うなら、『焼却処理ではなく化学処理で行う』というのがおかしくなります。焼却処理も化学処理です。何ですかね、この文章は。」

ヤ「パブコメの対象になった“北海道 PCB 処理計画素案”には、確かに『焼却処理ではなく化学処理を行う』とあります。しかし、燃焼(=焼却)とは物質が酸素と結びつく酸化反応ですから、道庁の論理だと焼却も化学処理になってしまうのですね。これはおおいなる矛盾です。」

ハ「 はい、その通りです。化学処理の技術に注目して分類すれば焼却方式、脱塩素化方式、プラズマ分解方式、溶融分解方式、超臨界反応方式等に分類できます。2001 年~2004 年頃、室蘭では数十回市民説明会が開かれ議論したのはその技術方式や処理の安全性です。その時は『焼却処理ではなく化学処理を行う』という説明は意味がありました。

あれから 20 年以上経って、新しい“北海道 PCB 処理計画素案”に『焼却処理ではなく化学処理を行う』とわざわざ入れるのは変ですし、パブコメの質問にプラズマ処理も化学処理だという回答はもっと駄目ですね。ひょっとすると新しい基本計画素案を作成するときに、道庁は昔の基本計画の処理方式の部分をそのままコピペしたのではないでしょうか。私も新しい素案を読みましたが、それ以外にも昔の基本計画のまま残っていると感じるところがありました。

ヤ「下に福岡県の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(令和5年2月改訂版)」があります。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/665815_61568440_misc.pdf

柳田(2025/3/22)

2022/11/30

2021/08/25

■【放射能汚染PCB】パブコメを出して下さい!

放射性物質の拡散計画・本当にいいのか?

パブコメを出そう!【〆切9/17】

今回のパブコメは、テーマに対する自由意見を書くものです。

*上記のHPで、まず青文字「意見募集要項」をクリックしてPDFを開く必要があります。

*住所氏名電話メルアドなどを書く欄がありますが、「任意」

*意見は、あらかじめ下書きしておいて、

◆例文

書き出しで迷ったら、「室蘭のJESCOへの福島汚染廃棄物対策

★PCB廃棄物処理とはいっても、

★トラック2台分の廃棄物処理なので問題ないとの説明だが、

★環境省の説明は、法的根拠があいまい。

★総量規制もなく法令違反の疑問さえ指摘されている核ごみ付きP

★放射能によって、

★環境省は、「監視円卓会議」を市民より上位と捉え、

★こんなものを持ち込んだら、室蘭に若い人は住まなくなる。

★放射性物質、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宜しくお願いいたします!

2021/08/23

■【放射能汚染PCB】室蘭民報(2021.8.3)「パブコメ募集」

締め切りは9月17日です!

福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に対する意見の募集(パブリックコメント)について

1.意見募集の趣旨

令和3年7月13日開催の「北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議(第52回)」及び、同年7月20日開催の「福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に関する住民説明会」において、環境省から、福島県の対策地域内にある高濃度PCB 廃棄物の処理に関し、福島県の復興を推進する観点から、放射性物質による影響がないことが確認できたものについて、JESCO北海道PCB処理事業所で処理を実施する方針をお示ししました。

この方針について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和3年8月2日(月)から同年9月17日(金)までの間、以下の要領で意見の募集(パブリックコメント)を実施します。

2.意見募集対象

福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理について

※ 令和3年7月20日開催の「福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に関する住民説明会」の資料です。

3.資料の入手について

[1]インターネットによる閲覧

電子政府の総合窓口[e-Gov]

[2]環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課にて配布及び閲覧

4.募集期間

令和3年8月2日(月)~同年9月17日(金)

※ 郵送の場合は締切日必着

5.意見提出方法

[1]電子政府の総合窓口[e-Gov]を利用する場合

電子政府の総合窓口[e-Gov]の「意見提出フォーム」から提出してください。

※ 2,000文字を超える場合は、その他の方法により提出してください。

[2]郵送による提出の場合

下記の提出様式により、御提出ください。

宛先 : 〒960-8031

福島県福島市栄町11-25 AXCビル6F

環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課

※ 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。

(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)

【郵送又は電子メールによる意見の提出様式】

[宛先]環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課 宛

[件名]福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理に対する意見

[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]

[電話番号]

[電子メールアドレス]

[意見]・ 該当箇所

(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

・ 意見内容

・ 理由

(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

(注意事項)

■ 御意見は、日本語で御提出ください。

■ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

■ 御提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。

■ 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

■ 御提出いただいた御意見等については、環境省の担当課室で共有させていただきます。

■ 締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については無効とします。

・ 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

・ 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容

・ 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

・ 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容

・ 営業活動等営利を目的とした内容 等

■ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

- 代表03-3581-3351

- 直通03-6457-9096

- 課長神谷 洋一(内線 6871)

- 課長補佐切川 卓也(内線 7871)

環境省環境再生・資源循環局特定廃棄物対策担当参事官室

- 代表03-3581-3351

- 直通03-5521-9093

- 参事官番匠 克二(内線 7844)

- 企画官馬場 康弘(内線 7829)

- 参事官補佐石丸 嵩祐(内線 7828)

- 担当松原 直也(内線 7820)

環境省福島地方環境事務所環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課

- 直通024-573-7547

- 調整官小沼 信之

- 担当岡部 修

- 担当谷口 裕太郎

2019/07/05

■【パブコメ】(2019,7,5締め切り)クリアランスの測定及び評価の方法の認可に係る審査基準案に対する意見募集について

6月に募集開始していたようですが、発見が遅れてしまいました。

賛同者のまさのあつこ氏がこの件についてわかりやすくツイートして下さっています。

https://twitter.com/masanoatsuko/status/1146918534980620288

以下に貼ります。ここから。

廃炉原発から出るゴミを放射性廃棄物ではありませんと原子力規制委員会が確認する「クリアランス制度」のパブリックコメントを提出した。その中身の紹介でした。少しでも、なにかのヒントや参考になれば嬉しいです。

○5頁24行~ 3.2. 評価単位 意見:原則1トンとする現行の内規を維持すべきである。 理由:現行の内規でも大型の対象物や平均放射線濃度がクリアランスレベルと比較して極めて低いレベルにある場合については10トンまで拡張できると書かれているため、一律に10トンに単位を緩める必然性がない。

○6頁下から7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(1) 意見:「放射能濃度の決定」方法は、原則「放射線測定装置」によるものであること、および「放射線測定装置によって測定が困難である場合」は、原則以外の「ただし書き」事項であることを強調すべき。

理由:「放射性物質の組成比、計算その他の方法」に数々の「不確かさに関する適切な説明がなされている」ための手法が書かれているが、易きに流れてしまわないか。また、6月5日の原子力規制委員会(議事録15頁)の伴委員の「過度な保守性がそのまま保たれてしまう可能性がある」とのコメントは、不確かさを限定できていないことの証左であると考える。不確かさを利用して、クリアランスレベルよりも高いものを許容されようする動機が事業者にはあることを考えるべきだ。

○6頁7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(2) 意見:不確かさに関して「モンテカルロ計算等」で評価することや、「95%上限値」などと、複雑な概念を導入すべきではない。 理由:クリアランス制度は、ひとたび原発から外へ出たら原発で使われていた金属がフライパンの材料にもなり得る制度であり(国会答弁により歯止めがかかってはいるが)、たとえばセシウムのクリアランスレベル(合計100ベクレル/kg)を超えた金属が流通しないか、外部の人間が容易に検証可能な確認方法にしておく必要がある。

○7頁5行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(4) 意見:「確認対象物の一部を測定単位とする場合」の要件を「濃度が概ね同じ」「濃度を保守的に評価できるよう測定単位の場所が選定されていること」などと、解釈で変化する表現で表すべきではない。一部を測定単位とすることが可能な新審査基準案は削除すべきである。

理由:要件の解釈で一部のサンプリングだけで済ませることができるなら、事業者は易きに流れることが想定できる。

○全体:策定プロセスについて 意見:外部専門家や専門性の高いNGOから意見を聞く公聴会の開催や、批判的に検証を行える専門家・有識者による検討チーム会合を開催すべきである。

理由:廃炉を進めるには、クリアランス制度は、国民から信頼されるものでなければならない。今回の審査基準案は、事業者を「専門家」として意向に沿った方針を規制庁の方針として、昨年8月の規制庁と事業者の面談で提示し、その後も事業者の意見を聞いただけで、原子力規制委員会が了承して、策定された。事業者側は「専門家・有識者による検討チーム会合を立ち上げ議論する等の基準策定プロセスが必要だ」と提案したが、規制庁は「そもそもこの分野の専門家というのは、まさに事業者の皆さんじゃないか」(事業者との意見交換 平成30年10月11日(木)議事録

(link: http://www.nsr.go.jp/data/000249010.pdf) nsr.go.jp/data/000249010… 3頁目)と回答。規制者と被規制者の閉じられた「規制の虜」関係に基づいた審査基準案策定プロセスだったことを示しており、規制の在り方として、国民から信頼を得られない。被規制者と面談し、要望を聞き、口頭で意見を言わせたのと同様、関心ある国民や外部専門家にも丁寧な説明をし、意見を吸い上げ、反映する手続を踏むべきだ。

クリアランス制度は、廃炉ゴミが放射性廃棄物として扱われるか、扱わなくてよいかを左右する。規制を緩めれば放射性廃棄物の量が減少し、事業者の処理コストが減るため、事業者に偏った手続を取れば、放射性廃棄物として扱うべきものが再利用資材として流通するリスクが生じる。そう疑われるだけで廃炉事業への信頼性も堅固なものとならない。