リンク

結成:2018年11月/ 略称:廃炉金属ウォッチャーズ/ 内容:日鋼が請け負う可能性のある国の事業(廃炉金属の受け入れ)と福島PCB問題、PCBについて。

2025/04/27

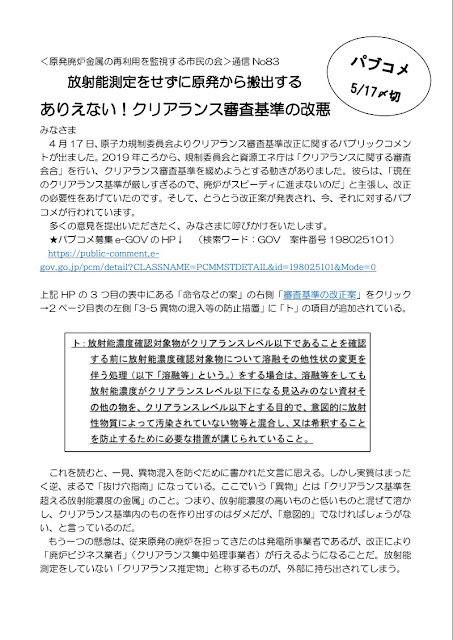

■【パブコメ】ウォッチャーズ通信NO.83(25.4.26)「放射能測定をせずに原発から搬出する ありえない!クリアランス審査基準の改悪」

2025/03/23

■【PCB】ウォッチャーズ通信NO.82(25.3.22)「北海道のパブコメ回答に違和感~化学者にも聞きました」

本年 2 月、「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の変更に対する道民の意見募集ついて(素案)」という、道庁主催の地味なパブリックコメントが行われました。↓

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/recycle_2/pcb/keikaku-new/public-comment.html

「意見募集結果」も公表されています。→ 道民意見提出手続に関する実施要領

私もパブコメで指摘した箇所ですが、道庁(環境保全局)の回答に違和感がありました。本通信では、このことに焦点を絞って考えたいと思います。

下の表が違和感のある部分です。素案には「処理方式は焼却ではなく化学処理方式とする」と記載されています。それで、プラズマ分解はしないのかを問いました。回答は「プラズマ分解は化学処理に分類される」とのことですが、これはずいぶん乱暴な話だと感じました。

■背景

室蘭にある JESCO 北海道の「PCB 処理施設」は、2008 年に操業を開始した当初施設と 2013年操業開始の増設施設の 2 つがあります。当初施設では、脱塩素化分解(化学処理)によって PCBを処理します。増設施設が必要とされたのは、蛍光灯に使われている安定器など小さな機器に装填されている PCB は取り出すことが困難なため、機器を丸ごと処分できるプラズマ分解の施設が必要とされたからです。

*プラズマ分解施設は北九州市と室蘭市の 2 か所に設置された

■化学の専門家に聞いてみた

この違和感を晴らすため、化学の専門家である橋本忠雄・室蘭工業大学名誉教授にお話を伺いました。(以下、橋本→ハ、柳田→ヤ)

ヤ「パブコメ結果で道庁が『プラズマ分解は化学処理に分類される』と回答しています。違和感があるのですが、先生はどう思われますか?」

ハ「道庁は素案で『PCB 廃棄物の処理は、これまで通り脱塩化分解方式(当初施設)とプラズマ分解方式(増設施設)で行う』と書けばよかったのです。増設施設のことを書いていないので、パブコメでなぜ増設施設は使わないのか?という疑問が出るのは当然です。素直に『ご指摘ありがとうございました。修正します』とすればよかっただけの話だと思いますが。」

ヤ「なるほど。当初施設で行われている脱塩素化分解は、PCB にアルカリ剤を加えて化学反応を起こさせるので化学処理ですね。増設施設のプラズマ分解はどうなのでしょうか?」

ハ「PCB は化学物質です。化学物質を無害化あるいは分解するわけですから、あらゆる場合が化学処理です。プラズマ分解も、道庁の言うように化学処理と言ってもよいでしょう。しかしそれを言うなら、『焼却処理ではなく化学処理で行う』というのがおかしくなります。焼却処理も化学処理です。何ですかね、この文章は。」

ヤ「パブコメの対象になった“北海道 PCB 処理計画素案”には、確かに『焼却処理ではなく化学処理を行う』とあります。しかし、燃焼(=焼却)とは物質が酸素と結びつく酸化反応ですから、道庁の論理だと焼却も化学処理になってしまうのですね。これはおおいなる矛盾です。」

ハ「 はい、その通りです。化学処理の技術に注目して分類すれば焼却方式、脱塩素化方式、プラズマ分解方式、溶融分解方式、超臨界反応方式等に分類できます。2001 年~2004 年頃、室蘭では数十回市民説明会が開かれ議論したのはその技術方式や処理の安全性です。その時は『焼却処理ではなく化学処理を行う』という説明は意味がありました。

あれから 20 年以上経って、新しい“北海道 PCB 処理計画素案”に『焼却処理ではなく化学処理を行う』とわざわざ入れるのは変ですし、パブコメの質問にプラズマ処理も化学処理だという回答はもっと駄目ですね。ひょっとすると新しい基本計画素案を作成するときに、道庁は昔の基本計画の処理方式の部分をそのままコピペしたのではないでしょうか。私も新しい素案を読みましたが、それ以外にも昔の基本計画のまま残っていると感じるところがありました。

ヤ「下に福岡県の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(令和5年2月改訂版)」があります。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/665815_61568440_misc.pdf

柳田(2025/3/22)

2024/06/03

■【ウォッチャーズ通信】No.79(24.6.3)「室蘭市長とのPCB意見交換会 4市民団体と共に参加・終了」

<原発廃炉金属の再利用を監視する市民の会>通信 No79

「室蘭市長との PCB 意見交換会4市民団体と共に参加・終了」

私たちは、2022 年の「放射能付 PCB を室蘭で処理する」問題以来、ずっと青山市長との意見交換会を要望してきました。それが、今回の「西日本からの PCB 廃棄物も室蘭で処理するよう環境省からの要請があった」という事案で、やっと実現しました。とは言え、経済界の推進団体に対しては意見交換会と称して行政自らがアピールに行き、反対・慎重意見の団体に対しては申込制にするなど、室蘭市の意向が強く反映された運営に、疑問が残るものではありました。

意見交換会の印象は、行政側の返答がやたらと長く、何を言いたいのかがわかりにくく、非常にあいまいにされてしまった感じです。

Q「いつ 環境省に回答するのか?」

市長「まだ決まっていない」

Q「今年か来年か。夏秋冬のいつ頃か、おおざっぱでいいので答えて」

市長「年内のそう遠くない時期にと考えている」

ところが翌日の新聞には「早ければ、6 月市議会で態度表明するとみられる」とありました。交換会でのあいまいな回答と違いすぎてビックリ!市長は、参加者に対してもっと誠実であってほしいと思いました。

室蘭市が配布した資料には

「令和 7 年度末までの間、受入可能な範囲で処理する」

「想定外の量が発生しても処理期限の延長はない」

「在日米軍の搬入はない」

旨が明記されています。この点は、何人もが市長に確認したので、覆すことはできないと思います。しかし、「国内最後の室蘭PCB処理施設が閉じられた後に出てくる PCB はどうするのか?」といったことが、何も示されていません。

また「西日本のPCBはわずか」と書かれているが、わずかとはどんなデータを根拠にしたものか、どれくらいの量を指すのか、もあいまいです。国内にはPCB廃棄物が 2 万トンほどある、という専門家の指摘があります。 つまり、処理期限後にもPCBがポツポツ出てくることは確実とされています。

室蘭市は PCB 処理完了後に、新たな事業誘致を環境省に依頼しています。

環境省は「全国に放射能汚染土をばら撒こう」としています。そこで「放射能拡散に反対する会」作成のチラシを、行政側も含めた全員に配布し、関連事業は絶対に受け入れないよう要望しました。

「有害物質処理等の迷惑施設は、一度受け入れると次々と厄介物を押し付けられる」というのが実感です。「今まで期間延長地域拡大と室蘭は十分貢献してきました。住民の安全を考え、今回の要請はキッパリとお断りすべきだと思います」と述べた参加者に拍手を送ります。

<共同代表より>

地域の人々が安心して幸せに暮らすために自治体はあるはず。経済界の意向ばかりに耳を傾けるのではなく、住民と話し合いながらことを進めていけるような自治体であってほしいと願っています。